Родиной своей я считаю Лугу, там я провёл раннее детство, там я часто провожу время вместе с семьёй, но было бы совсем неправильно с моей стороны ничего не рассказать о посёлке, в котором я прожил уже более 50-ти лет. Родители мои переехали сюда, когда я был ещё совсем маленьким, отцу тогда предложили работу на местном заводе. Пообещали и отдельное жильё, и это тоже было тогда важно. Но, в первую очередь, конечно, отца — страстного рыбака, манило Ладожское озеро. А посёлок имени Морозова, или попросту Морозовка, как раз и располагался на берегу Ладожского озера, ровно в том месте, где берёт своё начало река Нева, почти напротив Шлиссельбургской крепости. Я же, напротив, долго сопротивлялся переезду, и постоянно обосновался в Морозовке только с началом учёбы.

Эта моя коротенькая публикация никоим образом не претендует на «научность», здесь я наверняка не сделаю никаких открытий, это всего лишь моя дань уважения тому месту, с которым я был связан более полувека, хоть и непостоянно. Месту, где прошло моё школьное детство, студенческие годы, и где я живу и по сей день. Заводу, на котором я проработал 15 лет. Людям, вместе с которыми мне довелось учиться, работать и просто дружить.

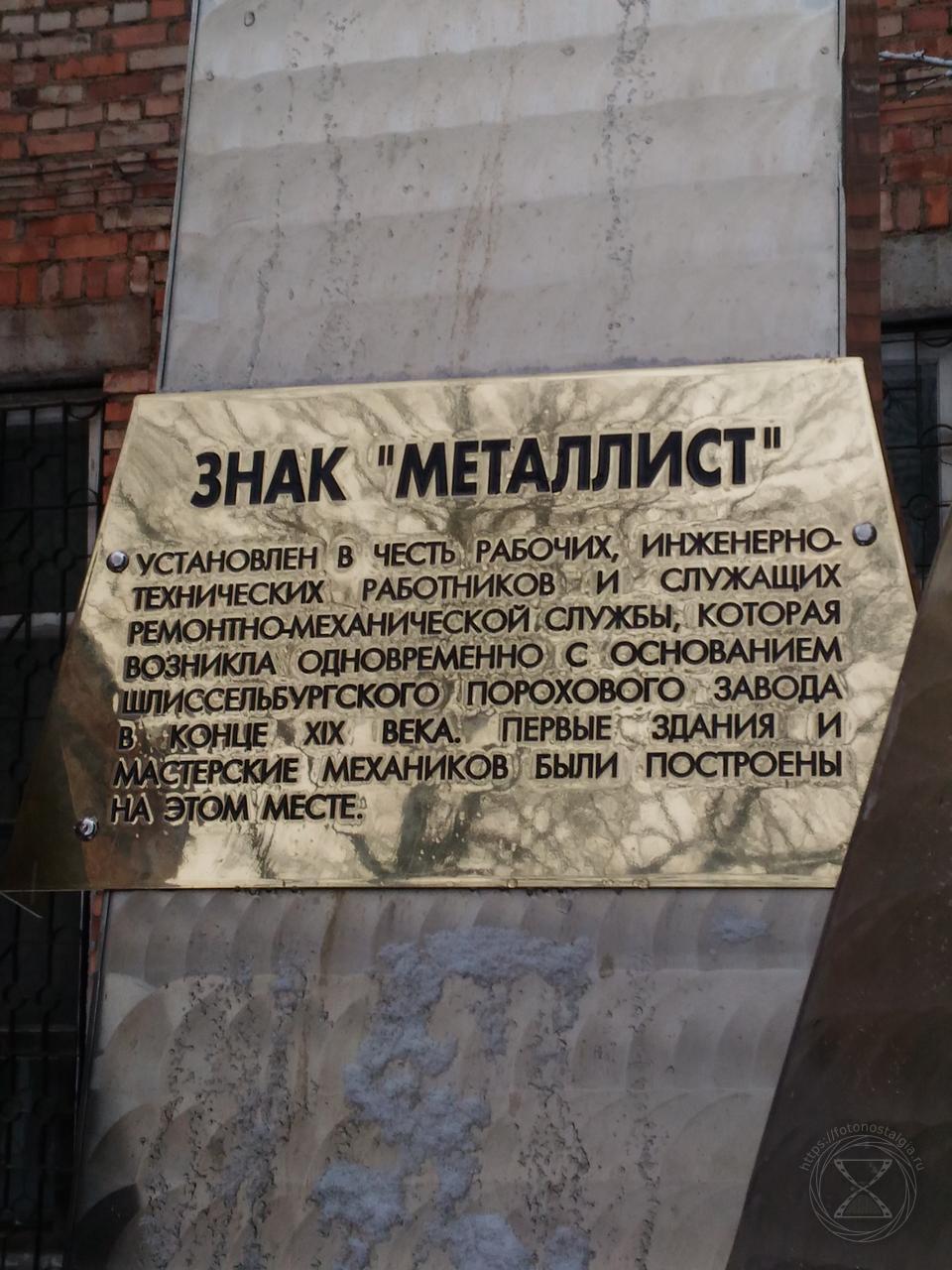

История посёлка не такая уж и длинная, за дату его основания принято считать 1882 год, когда на территории, арендованной у владельца этих земель, статского советника барона В. А. Ренненкампфа, началось строительство Шлиссельбургского порохового завода (ШПЗ), а вместе с заводом начали строить и рабочий поселок. Когда-то в районе вокруг нынешнего посёлка имени Морозова, было несколько самостоятельных деревень, это — Кошкино, Шереметьевка, дача Резвых (деревня Резвых), Пасечено, Рижская Пустошь (на этом месте сейчас деревня Ганнибаловка), Мартыновка. Некоторые из них существуют и по сей день, других давно нет. О каждой из них можно найти какие-то сведения, хоть и скудные. Рижская Пустошь, скорее всего, самое раннее поселение на этих землях. Впервые оно упоминалось в начале XVIII столетия как селение Griska (Гриска). В конце того же столетия уже, как деревня Риская, чуть позже как деревня Рижская. А в начале 1880-х годов, имение под названием Рижская Пустошь принадлежала барону В. А. Ренненкампфу.

Не буду слишком углубляться в историю завода, скажу лишь, что к началу XX века в посёлке уже было несколько улиц, правда, безымянных, жилые деревянные и кирпичные дома, школы, библиотека, читальный зал и клуб для рабочих, и даже картинная галерея. А в 1907 году была построена и белокаменная церковь Святых апостолов Петра и Павла. Внутри она была украшена мозаиками работы Н. Рериха.

До наших дней храм не сохранился. Забегая вперёд, скажу, что ещё при старой советской власти, в конце 30-х годов прошлого столетия храм закрыли, настоятеля, как было тогда принято, расстреляли, а позднее, в 1942 году и саму церковь взорвали по распоряжению К. Е. Ворошилова. Щебень от разрушенной церкви был частично использован при строительстве дороги, которая до сих пор называется ворошиловской в честь смекалистого Маршала Советского Союза.

К началу XX столетия население посёлка составляло уже около двух тысяч человек. Примерно в это же время на Дунайских болотах начали добывать торф, построили жильё для рабочих, так возник посёлок Дунай.

к 25-летию «Русского Общества для выделки и продажи пороха»,

изданного под редакцией И. Ф. Безпалова.

После Октябрьской революции 1917 года в стране воцарились хаос и разруха, лишь в конце 20-х годов завод возобновил работу. Победивший пролетариат начал активно строить новую жизнь, не забывая при этом увековечивать «заслуги» своих сторонников. В 1922 году заводу присвоили имя учёного и революционера Н. А. Морозова, а несколько позже и посёлок стал носить его имя. Николай Александрович Морозов – оригинальный учёный-энциклопедист, удостоился такой чести вовсе не из-за своих достижений в различных областях науки, к тому же он никак не был связан был ни с заводом, ни с посёлком. За свою отнюдь не научную революционную деятельность и причастность к подготовке убийства русского императора он сидел в Шлиссельбургской каторжной тюрьме, которая находилась в Шлиссельбургской крепости. Именно это обстоятельство и послужило тому, что заводу и посёлку пришедшие к власти коммунисты дали его имя. Надо сказать, несмотря на это своё «увлечение», Николай Александрович несомненно был человеком достойным и интересным, и прежде всего именно своей весьма разносторонней научной деятельностью. Прежде безымянным улицам большевики также щедро раздали имена своих героических соратников — Л. С. Хесина, И. П. Жука, Н. М. Чекалова и других.

В годы Великой Отечественной войны часть оборудования завода была эвакуирована за Урал, но всё же значительная его часть осталась в посёлке. Хотя многие из персонала завода былина фронте, работа продолжалась. Во время блокады Ленинграда, завод выпускал боеприпасы для фронта, здесь же ремонтировались пушки, пулемёты, военная техника. В посёлке работало несколько госпиталей.

О военных годах в посёлке напоминают 85-мм зенитная пушка 52-К образца 1939 года, установленная возле обелиска воинам 1-й стрелковой дивизии НКВД и паровоз ЭМ-721-83 на железнодорожной станции «Петрокрепость».

Указом от 8 апреля 1944 года за заслуги в период Великой Отечественной войны завод был награждён орденом Красной звезды.

После войны посёлок был восстановлен. С середины 60-х, когда я впервые оказался здесь, и в последующее десятилетие завод активно развивался, развивался вместе с заводом и посёлок. Посёлок имел две школы, дом культуры, свой хлебозавод, который работал вплоть до середины 90-х. Строились новые жилые дома, школа, больница, детские учреждения, стадион. Был построен лучший в области тир.

В 1984 году завод отметил своё столетие. А вместе с ним и посёлок. За большой вклад в создание специальной техники завод наградили орденом Октябрьской революции. И на этом всё остановилось. «Перестройка и новое мы́шление» принесли свои закономерные «плоды» — некогда процветающий завод был растащен по кускам и обанкрочен, он потерял большую часть производственных площадей, многие здания и оборудование было распроданы. От завода фактически осталась лишь небольшая часть. В эти годы завод потерял и большую часть квалифицированного персонала. Людям приходилось искать работу в других местах. Уроки истории не пошли впрок новым реформаторам, как и раньше, в 20-е годы, всё рушилось «до основания». А затем…

А затем завод всё же сумел пережить сложные времена и сейчас успешно работает. И всё ещё жив посёлок.

Посёлок расположен в уникальном месте, на юго-западном берегу Ладожского озера, здесь берёт своё начало река Нева, совсем рядом крепость «Орешек». Эти места не могут похвастаться богатыми лесами, каким-то особенным ландшафтом, посёлок окружен болотами. Но озеро, самое большое в Европе, привлекает сюда многих, особенно любителей рыбной ловли. Когда-то рыбы здесь было много — это и лещ, и густера, а также плотва, окунь, щука, судак. И даже сиг, лосось, форель. Сейчас рыбы стало существенно меньше. Ладожское озеро очень красиво, особенно в северной его части, оно всегда было источником вдохновения для художников, Иван Иванович Шишкин неоднократно посещал остров Валаам, на берегах Ладоги писали с натуры Куинджи и Николай Константинович Рерих.

Вот, вкратце, пока и всё. Но мне ещё не раз придётся вернуться к этой теме. Я так думаю.