Я с самых ранних лет отличался упрямством, меня всегда было сложно убедить в чём бы то ни было. Никогда не принимал какое-либо утверждение на веру, пока не убеждался в его истинности. Или наоборот, отвергал, убеждаясь в обратном. На самом деле это моё качество только затрудняло и до сих пор затрудняет мою жизнь. Гораздо легче принять что-то как аксиому и не заморачиваться, а не превращать всё услышанное (увиденное, прочитанное) в теорему, чтобы затем мучаться, доказывая её. Вот и сейчас, в очередной раз во мне взыграли моя природная вредность и желание докопаться до истины.

Поводом для написания этой заметки послужила статья «По следу А.С. Пушкина» опубликованная в феврале сего года в газете «Лужская правда». Одним из авторов статьи значится А. В. Носков, авторитетный лужский учёный-краевед, а его публикации я всегда читаю с большим интересом. Эта статья была приурочена к 185-летию со дня гибели поэта и в ней было высказано предположение о дороге, по которой Пушкин ездил из Петербурга в своё Михайловское.

Известно, что Александр Сергеевич в своих поездках из Петербурга в Михайловское и обратно пользовался как Динабургским трактом, проходившим через Лугу и Псков, так и Белорусским, через Порхов. Последним поэт пользовался даже чаще, так как он был и более широким, и более удобным. А путь из Петербурга в Михайловское занимал от двух с половиной до трёх дней, независимо от маршрута. Следовательно, в Луге Пушкин оказывался не очень часто, да и не слишком он жаловал наш город, судя по известному стишку.

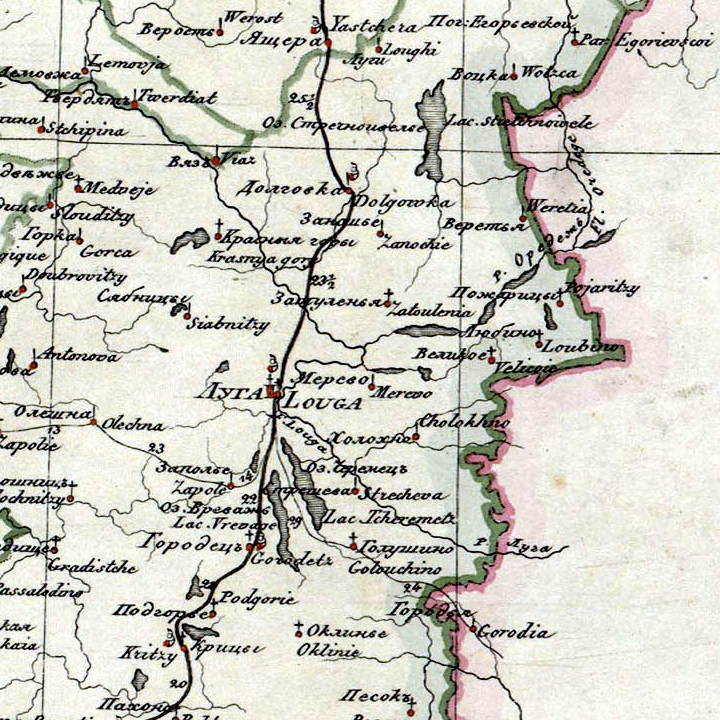

Но нас, естественно, интересует как раз первый вариант маршрута, через Лугу. По пути на Лугу в те годы, согласно «Почтовому дорожнику» от 1829 года, располагались почтовые станции, где путники могли отдохнуть и сменить лошадей — в Гатчине, Выре, Ящере и Долговке.

Из всех почтовых станций старого Динабургского тракта на территории Ленинградской области сохранилась только одна — в Выре. Но существующее сейчас каменное здание станции было построено уже после смерти поэта в конце 30-х — начале 40-х годов XIX столетия. Теперь это музей «Домик станционного смотрителя», хотя связь этого заведения с пушкинским персонажем скорее условная. Да и сама дорога проходила несколько иначе. Я намеренно немного отвлёкся от темы, упомянув почтовые станции, далее будет понятно, почему.

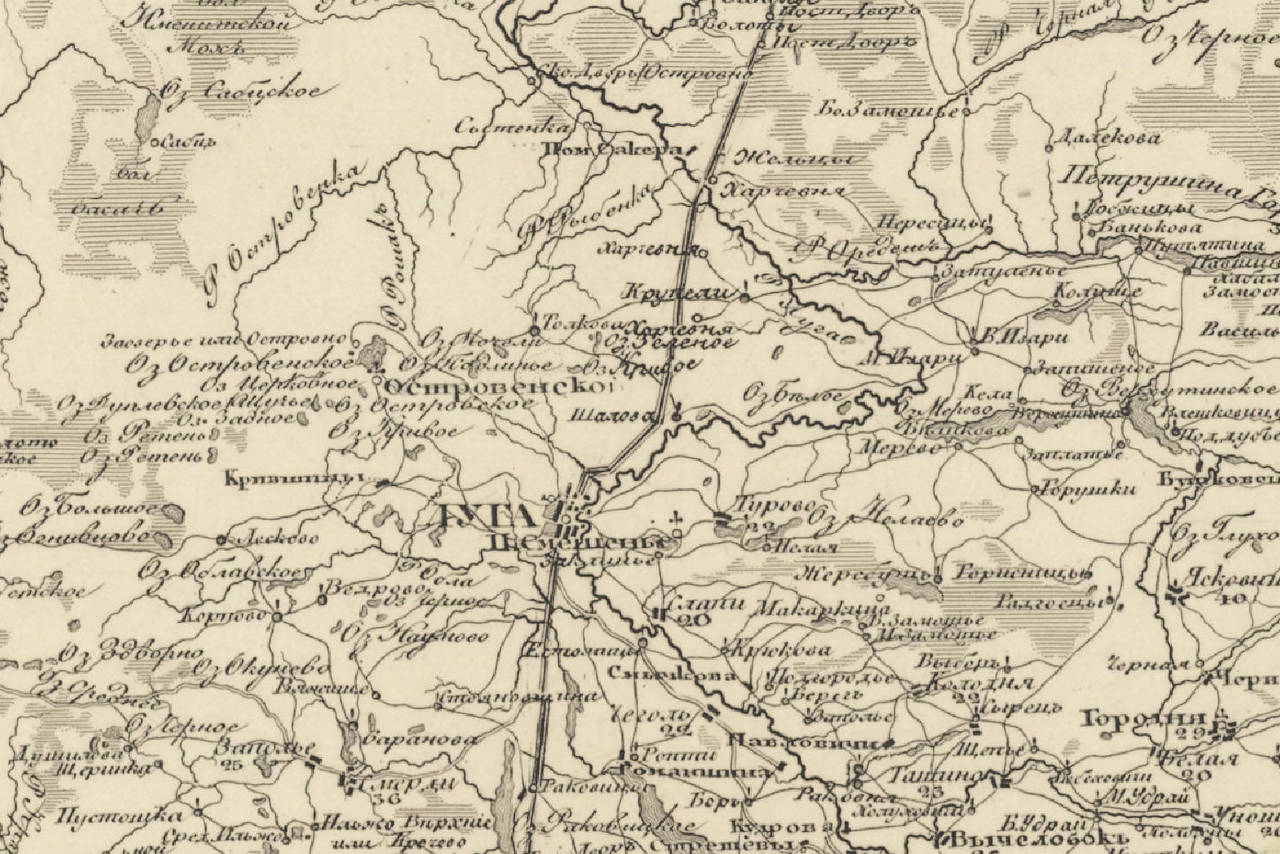

Но, ближе к делу. В упомянутой статье высказывается предположение о том, что последний отрезок пути до Луги проходил по дороге через деревню Шалово. Предположение, как я понял, основывается на данных пятиверстовой карты Шуберта 1834 года. На сей карте по какой-то причине не обозначена основная часть Динабургского тракта начиная от реки Луги и до самого города. Впрочем, я знал об этой особенности карт Шуберта, но мне никогда не приходило в голову связать эту деталь с маршрутом А. С. Пушкина.

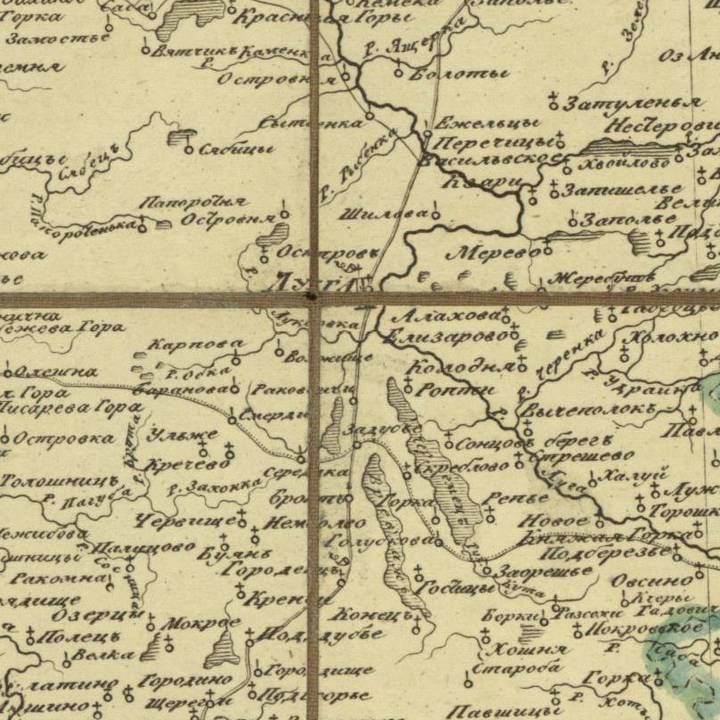

Казалось бы вот она, сенсация! Русский поэт ездил в Михайловское через мою деревню, через Шалово! Мне было бы весьма лестно, если это было так на самом деле. Но в то же время я знал (вот почему я в самом начале признался в упрямстве и вредности), что не только на более поздних картах Стрельбицкого, но и на более ранних картах основной, почти прямолинейный (западнее деревни Шалово) участок тракта присутствовал. В частности на знаменитой «столистовой» карте 1816 года, в географическом атласе Российской Империи В. П. Пядышева от 1820 года, и даже на «Большой карте Российской Империи», изданной в 1812 году для Наполеона (Carte de la Russie Européenne en LXXVII feuilles exécutée au Depôt general de la Guerre). И на других тоже. Какое разочарование! При наличии прямой дороги Пушкин навряд ли выбрал бы объездную.

Почему же такой маститый картограф, как Фёдор Фёдорович Шуберт не нанёс на свои карты 1832 и 1834 годов основной «прямой» участок дороги в Лугу? Ведь дорога через Шалово больше выглядит, как объездная. Загадка, однако. Но, видимо, были на то причины.

А теперь вернёмся к «Почтовому дорожнику» 1829 года. Согласно оному, протяжённость последнего отрезка тракта от Долговки до Луги — 23½ версты или 25.07 км.

Измеряем этот же отрезок на современной карте, благо его конфигурация не слишком сильно изменилась. Измеряем непосредственно от середины Долговки, не по объездной, а по старому участку трассы. Получаем 22.45 километра или 21.05 версту. Нестыковочка… Строим теперь маршрут, как на карте Шуберта, через Крупели и Шалово, получаем соответственно 25.1 км и, соответственно 23½ версты.

Конечно, на основании этих моих «измышлений» ещё нельзя ничего утверждать, но, стало быть, прав оказался Александр Валерианович (Носков) в своих предположениях относительно Алескандра Сергеевича (Пушкина)? В период, по крайней мере с 1829 года Динабургский тракт по каким-то причинам действительно проходил через Шалово, в объезд основного участка, и очень вероятно, что Пушкина к месту захоронения везли именно этой дорогой. Вот так!

Вместо постскриптума. Не так давно, коль эта тема так меня задела, имел беседу со старожилами деревни Шалово. Так вот, со слов родителей этих старожилов, когда-то давно, в начале XIX века, дорога из Петербурга в Лугу действительно проходила через Шалово! В районе нынешней Лебедевской дороги был даже постоялый двор. Сведения эти, к сожалению, документального подтверждения не имеют.